ガリレオ温度計

大体の温度を表す温度計。

“暑い”とか”寒い”、”ちょうどいい”などという、今日の気温を言うときに優れた温度計。

この温度計の名称がなぜ「ガリレオ温度計」と言われるのか。当店では2000年から取り扱いを開始したが、名前の本当の由来はわからない。

メーカーの商品説明には「ガリレオ・ガリレイ」との接点が色々書かれていますが、それは果たして本当なのか・・・。

その一例として”(ガリレオの)比重測定原理”が書かれています。

私が思うに、どちらかといえば“アルキメデスの浮力の原理”の説明の方が近いように思いますが。

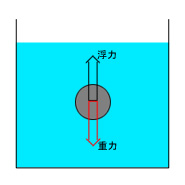

アルキメデスの浮力の原理

「流体中の物体は、その物体が押しのけた物体の重さと同じ大きさの浮力を受ける」

(物体にはたらく重力と浮力との合力)

={(流体の密度)-(物体の密度)}×(物体の体積)×(重力加速度)

簡単に言うと、物体が流体より軽いと物体は浮き、重いと沈む。

ガリレオ温度計は、密閉した液体の中に異なる重さのガラス球が入っていて、ガラス球にはそれぞれ温度のプレートが付いている。

ガリレオ温度計は、密閉した液体の中に異なる重さのガラス球が入っていて、ガラス球にはそれぞれ温度のプレートが付いている。

ガラス球の体積は変化しないが、液体の密度は温度によって変わるので、浮力が変わる。

その変化とそれぞれのガラス球の重さにより、浮いたり沈んだりする。

☆温度が下がると密度が上がり、浮力が大きくなる→ガラス球が浮く

1997年頃に見たヨーロッパ製の筒状の温度計。そのときの記憶を思い返してみると、その温度計の商品名こそが「ガリレオ温度計」(だった気がします)。価格も現在当店で販売しているものよりかなり高額(7~10倍くらい)だったと記憶しています。

“高価な温度計”という商品を販売するために、歴史上の偉大な人物の名を借りたのかなと思います。

それでも、温度を知る目安となる科学的技術は素晴らしいものであると思います。

現在の「寒暖計」のように、”気温が上がると計測値も上がる”、”気温が下がると計測値も下がる”だとわかりやすいが、もしこのガリレオ温度計が現在まで温度計として使用され続けていたら“気温が下がる=暑くなる”、“気温が上がる=寒くなる”と表現が真逆になっていたかもしれない。

もしこのレトロチックな温度計で、ガリレオ・ガリレイの偉業を連想させ科学が発展していくのであれば、このネーミングをつけた元祖メーカーのセンスもまんざら捨てたもんじゃない。