ポンポン船で初めて遊ぶ子供が、最初の疑問にぶち当たる。”ロウソク”の存在だ。

それには、なぜ紐が付いていて、そこに火をつけるのか?

例えば紐状の芯を切って、火を同じようにつけようとしてもなかなかつかなかったことを思い出す。当時はマッチ棒での作業だったので、火の取り扱い方も上手くなった。

ブリキ素材のおもちゃが主だった時代だからこそ生まれてきたと思える構造である。

2008年頃だったか、生産終了のアナウンスが流れ、また一つ日本の伝統的な優れたおもちゃが無くなっていくと思っていた。

その後、彗星の如く再生産の道が開けていった。ちょっとだけ後世に残るおもちゃの扱いに安堵した。しかし、ちょっとした「やけど」等を伴う扱いに、特に注意喚起が必要な時代となってしまった。

それでも楽しいものは、時を越えて実感できる。

◆ポンポン船を動かしてみる◆

このポンポン船には、船の後部に2本の筒(管)がある。それは船の屋根のほうに伸びている。その屋根の部分には燃焼室があり、ここにロウソクの火を当てるように説明書で見て取れる。

このポンポン船には、船の後部に2本の筒(管)がある。それは船の屋根のほうに伸びている。その屋根の部分には燃焼室があり、ここにロウソクの火を当てるように説明書で見て取れる。

なんとなく構造がわかってきた(単純なので拍子抜け?)ので準備開始。

なんとなく構造がわかってきた(単純なので拍子抜け?)ので準備開始。

付属のストローで、船尾から出ている管のどちらかにストローで吸った水を吹き込む(コップにきれいな水を入れて吸い上げておくことをお勧めする)。

遊ぶのであれば水をはった”たらい”などが必要ですが、大きなスペースで遊んだほうがかなり楽しい。不燃性で熱に強いものとなると「お風呂」が一番手軽だろう。(昔はお風呂遊びアイテムでした。※換気には充分気をつけて遊んでください)また、ビニールプールもサイズ的にはいいのですが、ポンポン船は火を使用し、さらに思っている以上に高温になりますので気をつけてください。

燃焼室に水が入ったら「火置き皿」にロウソクを置き、いよいよ点火!

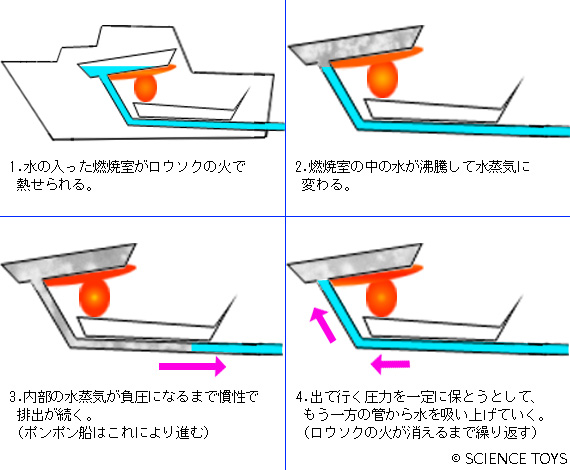

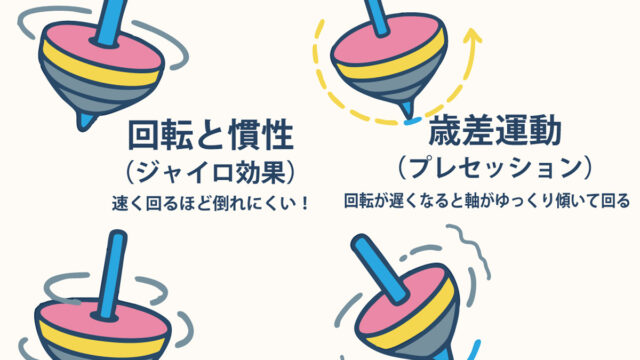

◆ポンポン船動力の仕組み◆

ここからは、普段よく使う”ケトル”を想像してみましょう。水がお湯になって沸騰すると、注ぎ口から勢い良く蒸気が吹き出しています。

ポンポン船はこの原理を使っています。

先ほどストローで入れた水が燃焼室内で熱せられて、お湯になって沸騰しています。

その温度がさらに上昇すると、水蒸気になって圧力が発生します。行き場を失うことなく管の一方を使って押し出していきます。

その管は水面より下にあるので推進力となります。そして同時にもう一方の管からは、出て行く圧力を一定に保とうとして水を吸い上げていきます。