乾電池の豆知識

・電池の種類

電池の種類は、大きく二つに分けることができる。

一つ目は、化学反応を利用して電気を作る「化学電池」。そしてもう一つは、熱や光のエネルギーから電気を作る「物理電池」である。

・化学電池

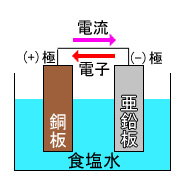

化学電池は、(+)極と(-)極の2つの物質、そして電解液からできていて、それらの化学反応により電力に変換する仕組である。 そのため、電極に使われる物質と電解液の違いから、電圧や性質の違ういろいろな種類の電池がある。

化学電池は、さらに二つに分けることができる。

一つ目は、使いきりタイプの電池(一般的に「乾電池」と呼ばれている電池)で、これを「一次電池」という。これは、”放電”と呼ばれる化学エネルギーを、一方向に電気エネルギーに変換するため使いきりになる。

そしてもう一つは、放電時とは逆方向に電流を流すことで、電気エネルギーを化学エネルギーに変換し、”充電”という蓄積が可能な繰り返し使える電池、つまり充電式電池を「二次電池」という。

|

・電池の発明

|

・電池の規格

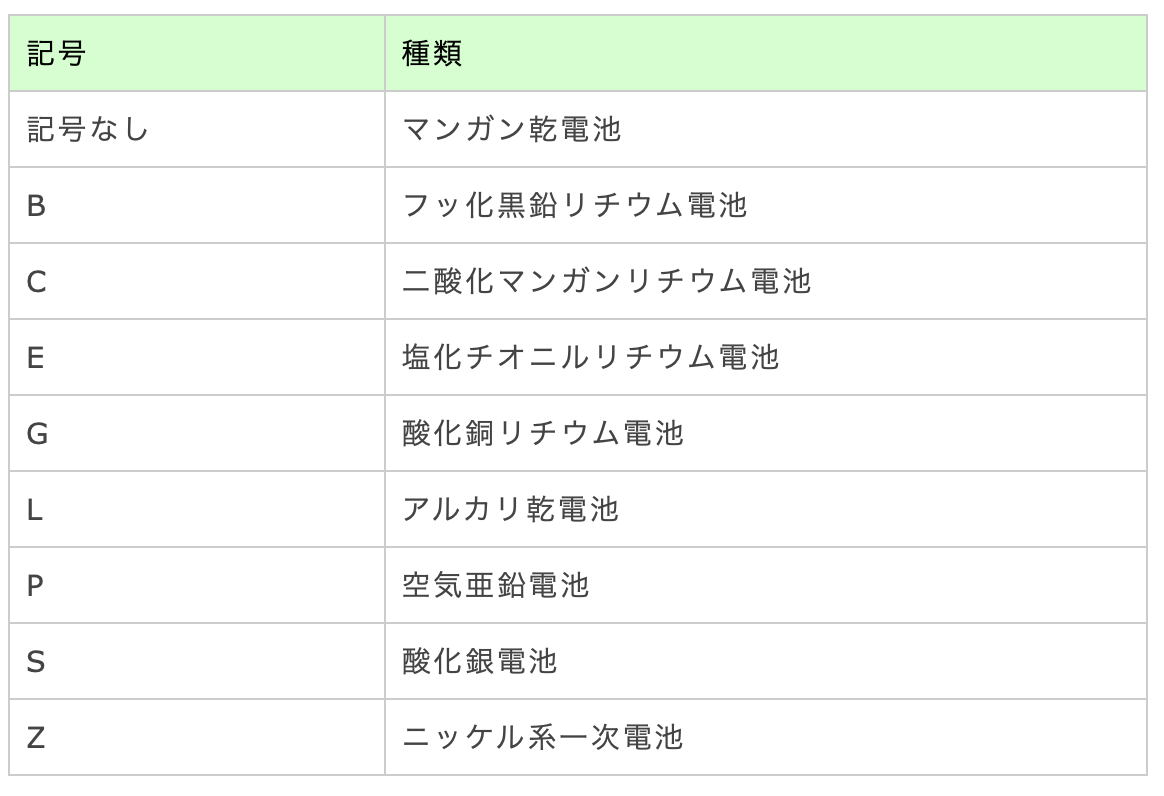

■単電池を表す記号

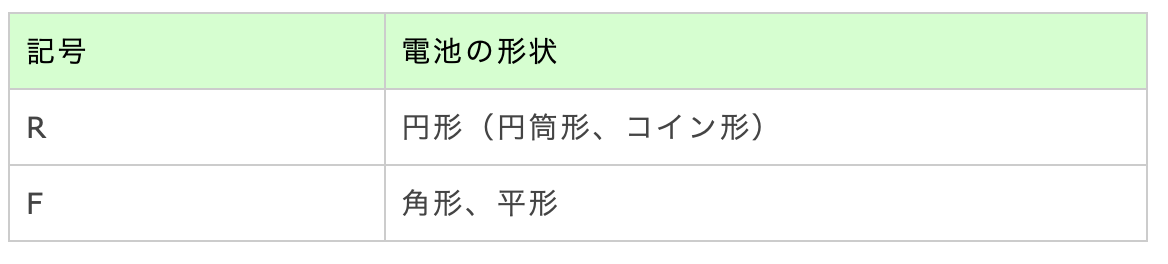

■電池の形状を表す記号

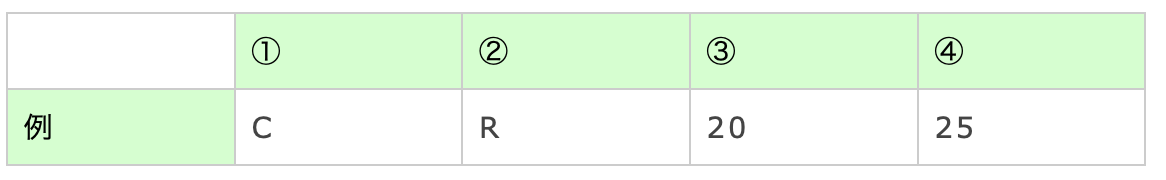

■電池記号の読み方 ①→電池の種類

①→電池の種類

②→電池の形

③→電池の直径(mm)

④→電池の高さ(10×mm)

この例の場合だと、「二酸化マンガンリチウム電池」で「円形」、「直径20mm」、「高さ2.5mm」となる。

■円筒形電池の名称

最近では、乾電池と同じ形状をしたニッケル水素充電池が多く販売されている。ニッケル水素充電池は、乾電池に比べるとかなり高額だが、充電し繰り返し使用できるので、長い目で見ればかなりのコスト削減になる。

LED光源との組み合わせで使うと、エコでロングランに光らせることが可能。

1800年、イタリアの物理学者“ボルタ”が発明。「ボルタ電池」と呼ばれている(電圧の単位「ボルト」は、ボルタの名前に由来する)。

1800年、イタリアの物理学者“ボルタ”が発明。「ボルタ電池」と呼ばれている(電圧の単位「ボルト」は、ボルタの名前に由来する)。