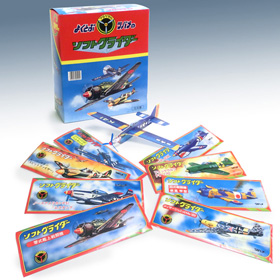

日本製(ツバメ玩具製作所)ソフトグライダーの素材

昔のよく飛ぶソフトグライダーは、“経木(きょうぎ)”でできていた。

手でつまんで飛ばしたり、ゴムやパチンコを使って飛ばすゴム飛ばしなどのグライダーは「紙飛行機系の玩具である」と、私は思っている。飛ばし方にもコツはいるが、周りの風の方向や自分のごく傍の空気感も、綺麗に、優雅に飛ばすには必要な要素である。

昔は、このソフトな飛行機よりも、型紙をきれいに切って竹ひごをその形に合わせて紙を張るタイプで、プロペラを回してゴムひもを巻いていき、その動力で飛ぶ紙製飛行機が主流であった。

これがまた作るのがむずかしい。竹ひごをその形に整えるのに「ロウソクの火」などでアブって調整しなければならないし、竹と紙をくっつけるにはセメダインなどでは駄目で、ヤマト糊を水で薄めて伸ばしたものを使ったりしていた。(※今考えると”木工用ボンド”が一番適しているように思う。)

やっと組み立てても、どうも優雅な姿にならず、いびつな格好で不満足な結果になる。

それでも、少しずつ修正をして、何とかマシな姿になったところで、初飛行となる。

プロペラのゴムぜんまいを巻く前に、手で飛ばしてみる。

大概、前が重くて・・・重心の調整が必要になってくる。

“竹ひごの曲げ”から決まってしまう主翼のバランス、尾翼の調整。何もかもやり直しては、飛ばして実験していた。

そんなことをしているうちに、本格的にゴムを巻いて飛ばせるようになると主翼の羽根が木に引っかかったりして、紙が破れて落ちてくる。そのたびに修理しながら遊んでいた。

そんなとき、同じ飛行機の玩具の中にグライダーを見つけた。

きっと今の「ツバメ ライトプレーン」の前身なのだろう。

これなら紙を張ったりする手間なく、すぐ飛ばせる。

革命的な飛行機であった。

一方で、動力を使わずに手で飛ばすタイプは、時代が素材を変えていく典型的なものだった。当時、初めて見たものは「ペラペラの木」でできていた。ちょうどアイスキャンディのスティック棒のような木製で薄いバルサのようなものだった。

使い込んでいくうちに、木の目に沿ってよく割れた。(後でわかったことだが、この素材は薄皮とも呼ばれる経木であった。昔ながらのおにぎりを巻いたりする包装資材の元祖ですね)

それからは、他の玩具に革命が起きたかのように金属のブリキ玩具も木製玩具も、取り扱いの利便性でプラスティック時代に入っていく。

メーカーは不詳だが、胴体部分がプラ製の飛行機玩具があったように思う。

その後、今のような発泡スチロール製のやわらかい本体になる。よくスーパーの食品売り場で肉や魚などの入った白い&絵柄のトレーと同じものなので、雰囲気はわかってもらえると思う。

そのようなプラスチックを早くから採用して、今でも残っているのだから不思議な玩具である。簡単組み立てキットとしても優れた仕様をもっているのだと思う。

(※注釈:この時代、一気に材質が変わっていくように書いているが、駄菓子屋の玩具といってもそんなに豊富に手に入るものではなく、3年とか5年とかで流行サイクルの中で感じたことである。経木の飛行機も、年上の親戚が持っていたものを、”お下がり”でもらったものだったような気もする。)

■プロペラ付ソフトグライダー ■プロペラ付ソフトグライダーこちらは、紙飛行機のように手で飛ばすタイプ。 プロペラが風車のようにクルクル回るので人気がある。 ・零式艦上戦闘機 ・スーパーマリン「スピットファイヤー」 ・グラマンF6F「ヘルキャット」 ・ノースアメリカンP51「ムスタング」 ・カーチスP40K ウォーホーク ・四式戦闘機 ハヤテ ・メッサーシュミットMe109 ・フォッケウルフFW |

■プロペラ付ソフトグライダー ■プロペラ付ソフトグライダーこちらは、紙飛行機のように手で飛ばすタイプ。 プロペラが風車のようにクルクル回るので人気がある。 ・零式艦上戦闘機 ・スーパーマリン「スピットファイヤー」 ・グラマンF6F「ヘルキャット」 ・ノースアメリカンP51「ムスタング」 ・カーチスP40K ウォーホーク ・四式戦闘機 ハヤテ ・メッサーシュミットMe109 ・フォッケウルフFW |